Annette fragt… Maren Kiera-Nöllen

Von 30 auf 10: Ich bekomme meinen Port

Ich kam nach der Entfernung meines Knotens leider nicht mit einer Bestrahlung davon, sondern musste durch eine Chemotherapie gehen. Deshalb ging ich für eine zweite Operation mit Narkose ins Krankenhaus, um meinen Port zu bekommen. In diesem Beitrag rufe ich mir diese recht düstere Phase in meiner Krebszeit sowie den ersten Kontakt mit meinem Onkologen in Erinnerung.

In Scheinsicherheit wiegen

Die Zeit zwischen meiner Brust-Operation und dem Befund war eine seltsame Zwischenphase. Nach drei Tagen, an denen ich mit etwas angezogener Handbremse umhertappte, ging es mir schnell wieder gut. Für manche Leserin oder manchen Leser vielleicht völlig unverständlich, für mich das Wichtigste: Ein Hometrainer musste her, da ich mich wegen der OP-Narben und der Schmerzen im rechten Arm nicht draußen der Sturzgefahr aussetzen, aber unbedingt schnell wieder sportlich aktiv sein wollte. Gesagt getan: Samstag raus aus der Klinik, Dienstag rauf auf den Sattel und Abfahrt.

Im Hinterkopf war das Wort „Befund“, aber auch die Aussage „Das dauert auf jeden Fall mindestens zehn Tage. Und bei Privatpatientinnen und -patienten oft noch länger.“ Mein Gehirn filterte „zehn Tage“ und vor allem „noch länger“ und ich wog mich in einer entspannten Scheinsicherheit. Die Kinder waren vormittags in Kindergarten und Schule und ich richtete mich in einem Tagesablauf von Haushalt, Einkauf, Kellersport und Schreiben an einem Manuskript für einen pädagogischen Ratgeber am Vormittag und nachmittäglichen Aktivitäten mit meinen Kindern ein. Außerdem ging ich zwei Mal zur Lymphdrainage, etwas „Wellness auf Rezept“ muss einer Schwerkranken ja gegönnt sein.

Ganz so idyllisch blieben diese Tage aber doch nicht. Zwar konnte ich den Arm täglich besser bewegen, bald schon wieder im Kreis herumschleudern. Und hätte ein Schwimmbad geöffnet gehabt, dann hätte man mich wahrscheinlich heimlich dort hineingehen sehen. Allerdings füllte sich die Stelle, an der der Lymphknoten entfernt worden war, mit Flüssigkeit und musste punktiert werden. Nach ein paar Tagen hatte ich, obwohl die Adventszeit bevorstand, ein noch größeres Osterei unter der Achsel. Ich musste erneut zu meiner Herzens-Ärztin.

Bei diesem Termin erhielt ich völlig unvorbereitet und ohne Vorwarnung den Befund. Fr. Dr. F. und ich hatten uns während der Punktierung im Plauderton unterhalten. Dabei teilte sie mir – noch halbnackt auf der Untersuchungsliege liegend – mit, dass der Befund zufällig kurz vor meinem Termin auf ihrem Schreibtisch gelandet sei. Auf meine Nachfrage: „Und?“ erhielt ich die ernüchternde Antwort: „Es wird eine Chemotherapie geben.“ Die Untersuchung des entfernten Tumors hatte einen anderen Ausreifungsgrad als zuvor festgestellt. War ich bisher als “G1”-Typ gehandelt worden, war ich nun ein “G2” und rutschte somit in eine andere Tumor-Kategorie. In diesem Fall empfehlen die Onkologischen Leitlinien ausdrücklich eine unterstützende Chemotherapie, um das Rückfallrisiko zu senken.

Grading: Je schlechter ausgereift die Tumorzellen eines Brustkrebses sind, desto intensiver sollte die Therapie sein, um eine weitere Ausbreitung zu bremsen bzw. zu verhindern. Grad 1 = gut ausgereift, Grad 2 = mäßig ausgereift, Grad 3 = schlecht ausgereift.

Adjuvante Chemotherapie: Nach der Entfernung des Tumors werden möglicherweise noch zurückgebliebene, nicht sichtbare Tumorzellen („schlafende Krebszellen“) abgetötet.

Und da war es wieder passiert: Meine Welt stand schlagartig still und drehte sich gleichzeitig rasend schnell. Kaum war ich angezogen, saß ich im Sprechzimmer, Frau Dr. F. telefonierte und schon hatte sie für mich innerhalb der nächsten zwei Wochen sowohl einen Termin für ein Herzecho (“Ihr Herzle muss vor einer Chemotherapie noch überprüft werden.”), ein Beratungsgespräch zur Port-Operation, einen Termin für die Operation selbst und einen Termin für ein Vorstellungsgespräch in der Chemo-Ambulanz organisiert. Schon wieder hatte die wundersame schnelle Krebs-Maschinerie alles ruckzuck für mich erledigt.

Wie schon bei der Diagnose griff ich auf dem Klinikparkplatz zum Handy und informierte den Göttergatten kurz und knapp: „Es wird eine Chemotherapie.“ Meine Scheinidylle hatte ein abruptes Ende gefunden.

Ausnahmezustand vor der zweiten Operation

In den nächsten Tagen war ich ziemlich neben der Spur und schlief in keiner Nacht mehr als zwei, drei Stunden. Die bevorstehende Operation belastete mich sehr. Ich würde meinem Körper bewusst eine weitere Wunde zufügen müssen, um ihn dann durch die Chemotherapie zu schwächen. Außerdem würden mich zusätzlich zu den Narben an der rechten Brust und unter der rechten Achsel bald zwei weitere äußere Zeichen ganz klar als Krebskranke identifizieren.

In ziemlich schlechter psychischer Verfassung absolvierte ich das Aufklärungsgespräch zur Port-Operation. Ich hörte mir alle Informationen dazu an, unterschrieb die Einwilligungsbögen zur Narkose, machte einen Corona-Test (zum Glück nur im Rachen, sonst wäre ich der netten Dame an die Gurgel gesprungen) und hatte dann noch ein Herzecho beim Kardiologen.

Geburtstag?!

Am Folgetag war mein Geburtstag. Aber in diesem Jahr gab es anstelle einer Party das Vorgespräch zur Chemotherapie. Ich hatte vorab sämtliche Freunde und die Familie informiert, dass mein Ehrentag in diesem Jahr bitte ignoriert werden solle. Mir stand absolut nicht nach Feiern, auch nicht im coronamäßigen kleinen Rahmen. Schon gar nicht wollte ich mit zig Leuten über Kranksein, Operation und Co. sprechen. Ganz gewiss hätte jedes Telefonat oder jedes Besuchergespräch, das mit einem „Herzlichen Glückwunsch!“ begonnen hätte, recht schnell die Überleitung zu mir und meinem Krebs genommen. Obwohl ich von Anfang an recht offen gewesen und schon mit zig Leuten über meine Diagnose gesprochen hatte, war ich an diesem Tag, an dem man sich und sein Leben feiern soll, sehr spracharm. Angesichts dem, was da auf mich zukam, sah ich mein Leben eher als Vorraum zur Hölle und die Feier eher als Beerdigung vor mir.

Aufklärungsgespräch mit Hindernissen

Ich war sehr froh, dass der Göttergatte mich zum Vorgespräch in der Chemo-Ambulanz begleiten durfte, da ich echt neben mir stand. Ich hatte nur noch „Glatze“, „Erbrechen“ und seltsame Assoziationen im Kopf, die das Wort „Chemotherapie“ bei mir auslösten.

Wir fuhren sehr früh los, da wir eine einstündige Anfahrt hatten und pünktlich sein wollten. Dieser Plan ging nach hinten los. Denn wie sich später herausstellen sollte, hatte ich eine falsche Adresse erhalten. Das führte dazu, dass wir nach zunächst auswegloser Parkplatzsuche vor der vermeintlichen Praxisadresse weiter entfernt parkten und dann im Stechschritt zur Praxis liefen. Dort angekommen erfuhren wir von zwei netten Herren, dass die von uns gesuchten Ärzte hier schon länger nicht mehr praktizierten, die neue Adresse hatten sie aber nicht. Ein paar Telefonate später, hatten wir dann die Adresse. Logo: Die Chemo-Ambulanz befand sich am anderen Ende der Stadt und wir kamen viel zu spät! Freundlicherweise empfing Herr Dr. K. uns trotzdem, allerdings hatte er nicht mehr so viel Zeit für mich wie eigentlich für ein Erstgespräch von ihm vorgesehen ist.

Diese Turbulenzen sowie die Verfassung der letzten Tage führten dazu, dass ich schlecht gelaunt, voller Angst und total übermüdet vor dem Onkologen saß. Er wählte einen bestimmt gut durchdachten, positiv gemeinten Einstieg für das Gespräch, indem er mir von den Chancen der Chemotherapie für mich berichtete: „Sie senken Ihr Rückfallrisiko durch die Chemo von 30 auf 10 Prozent.“ und unterstrich das noch: „Früher wären die bei Ihnen gefundenen HER2-Rezeptoren äußerst bedenklich, heute sind sie positiv, da Sie durch die Antikörperherapie, die wir ab dem zweiten Chemo-Drittel parallel durchführen werden, gegensteuern können.“

Dann begann er von den ganzen Nebenwirkungen zu berichten und bei mir setzte irgendetwas aus. Plötzlich kam mir das alles völlig irrsinnig vor und ich begann zu weinen. Irgendwas in mir sträubte sich gegen das alles, ich wollte das nicht. Trotz aller Anstrengungen würde mein Risiko auf eine Folgeerkrankung nur reduziert werden. Die Gefahr, dass der Krebs zurückkommt, wäre definitiv weiterhin gegeben. Und dafür sollte ich monatelang durch den Dreck gehen? Angesichts der Winter-Idylle – wir hatten pünktlich zum 1. Advent Schnee bekommen – erschien mir alles noch bizarrer …

Herr Dr. K., ein, wie ich im Laufe der nächsten Monate feststellen sollte, empathischer und humorvoller Arzt, reagierte sehr gut. Er brach das Gespräch ab und untersuchte mich zunächst einmal, wobei er recht launig den Zustand meiner Organe kommentierte, so dass ich sogar mal schmunzeln musste. Dennoch bekam ich von seinen weiteren Erklärungen nichts mehr mit. Er besprach das geplante Vorgehen mit dem Göttergatten: Start der Chemotherapie in der Folgewoche. Abschließend stellte er mir aber frei, ob ich das auch wirklich umsetzen oder zu Hause „Erstmal einen schönen Tee trinken und nochmal über alles nachdenken.“ wolle. Am liebsten hätte ich das getan. Ich sagte aber: „Nein, das ziehe ich jetzt durch.“, ließ mir am Empfang den Termin für die erste Infusion geben und verließ die Praxis.

Die Rückfahrt verlief sehr still und auch zu Hause war ich wortlos. Irgendwann im Laufe des Nachmittags dann kamen mir noch viele Fragen, die ich Herrn Dr. K. hätte stellen wollen. Ich setze mich an den Computer und schrieb ihm eine lange Email. Diese beantwortete er mir noch am selben Tag in sehr ausführlicher Form. Im Verlauf der Therapie hatte ich, neben den regelmäßigen Gesprächsterminen immer wieder Emailkontakt mit ihm und dieser verlief immer sehr informativ, freundlich, mit der Zeit sogar lässig – aus „Sehr geehrte Frau Holl“ wurde ein „Moin“. Ich bin sehr froh, dass Frau Dr. F. mir diesen patenten, sympathischen Kollegen empfohlen hat.

Aus meiner Erfahrung heraus rate ich jeder Krebserkrankten/jedem Krebserkrankten, unbedingt eine Begleitperson mit zum Aufklärungsgespräch zur Chemotherapie zu nehmen. Vier Ohren hören besser als zwei. Möglicherweise bekommst du, so wie ich, nur einen Teil dessen richtig mit, was die Ärztin/der Arzt gesagt hat. Außerdem hast du so die Möglichkeit, dich nach dem Termin mit deiner Begleiterin/deinem Begleiter darüber auszutauschen und so eventuellen Missverständnissen vorzubeugen. So hat mein Mann mir im Nachhinein Fakten berichtet die ich völlig überhört hatte.

Zum anderen ist es sinnvoll, sich vorab zu Hause ganz in Ruhe eine Liste mit Fragen zusammenzustellen und aufzuschreiben. So vergisst du, falls du ähnlich aufgeregt und emotional angespannt bist wie ich, nicht die wesentlichen Dinge abzufragen. Scheue dich nicht, mehrmals nachzufragen, falls dir etwas unklar ist. Du hast ein Recht zu erfahren, was auf dich zukommt.

Über die Hauptnebenwirkungen hatte mein Arzt mich aufgeklärt und hierzu auch ein Informationsblatt mitgegeben. Meine zusätzlichen Fragen waren:

- Wie intensiv kann ich mich neben der Chemotherapie sportlich betätigen?

- Muss ich am (Vor-)Tag der Chemo etwas beachten? Wenn ja, was?

- Kann ich die Chemotherapie durch homöopathische Mittel, Vitamingaben o.ä. unterstützen? Wenn ja, welche können Sie mir empfehlen?

- Die Antikörpertherapie läuft parallel zur Chemotherapie ab. Gibt es Wechselwirkungen der Medikamente?

- Man hört von so vielen „Krebs-Diäten“: Muss ich auf bestimmte Lebensmittel verzichten? Sind andere empfehlenswert?

- Darf ich Kaffee trinken?

- Welcher Tee kann ggf. hilfreich sein?

- Wie sieht es im Verlauf der Chemotherapie mit Alkohol aus (absolutes Verbot oder ist ab und zu ein Glas Wein erlaubt?)?

- Welche langfristigen Folgeerscheinungen kann es geben?

- Bei welchen Nebenwirkungen muss ich sofort Rücksprache mit Ihnen und/oder meiner Hausärztin halten?

- Werden Sie für die gesamte Chemotherapiezeit mein behandelnder Arzt sein oder treffe ich auch auf andere Ärzte?

Der Rest des Nachmittages ist nicht sonderlich erwähnenswert. Sämtliche Geburtstagsgeschenke, die eintrudelten, packte ich zur Seite, Anrufe nahm ich nicht entgegen. (Zu meiner Ehrenrettung sei gesagt, dass ich zu einem anderen Zeitpunkt alle Karten las und Geschenkekartons öffnete, Kontakt mit den Schenkenden hatte. Die nachträgliche Freude war bestimmt doppelt so schön.)

Meine schlechte, leicht depressive Laune hielt bis zum Abend an. Später gesellte sich dann noch eine leichte Panik dazu. Nachdem mir per Telefon– übrigens von der einzigen Schwester in meinem gesamten bisherigen Krankheitsverlauf, die ich als äußerst unsympathisch und wenig einfühlsam empfunden hatte – mitgeteilt wurde, dass ich die erste auf dem OP-Plan sei. Deshalb solle ich am nächsten Morgen um 7 Uhr in der Klinik sein. Jetzt brach ich komplett zusammen. Ich kauerte mich auf den Boden, weinte und war völlig verzweifelt. So früh konnten wir das Goldkind nicht in den Kindergarten bringen und überhaupt war das „frühstücks-aufsteh-kinder-technisch“ blöd zu organisieren. Kurzum: Diesmal konnte der Göttergatte mich noch nicht mal in die Klinik fahren, sondern ich musste auch das allein machen. Meine Stimmung sank noch tiefer, ich weinte mich durch den Abend und schlief wieder fast nicht.

Das zweite Mal in der Klinik

Aufstehen um halb sechs, Fertigmachen und dann Verabschiedung von den teilweise schon wachen Familienmitgliedern. Dann hieß es „Zähne zusammenbeißen“ und um 6.20 Uhr stieg ich allein und mit Mundschutz ins Taxi. Spoiler: Der ältere Herr, den ich auf der ganzen Fahrt mehr oder weniger ignorierte, sollte zu „meinem“ Taxifahrer werden und mich zu fast allen Chemotherapiesitzungen fahren.

Ich lief zur Station, die ich von meinem ersten Aufenthalt kannte. Eine ältere, leicht verwirrte Dame, saß bei den zuständigen Schwestern am Empfang und begrüßte mich mit den Worten: „Na, das wird ja auch Zeit, dass sie endlich kommen.“ Kurzer Blick auf die Uhr: Es war noch vor sieben, ich war pünktlich. Ich wurde in mein Zimmer geführt und erstmal mit einem Corona-Test geärgert. Diesmal einer, der durch die Nase quasi bis zum Schlüsselbein geschoben wird. Aua! Dann packte ich meine paar ein und zog das schon bereitliegende OP-Hemdchen an. Ein Pfleger markierte die Stelle, an der der Port implantiert werden sollte, der Arzt, der ihn mir einsetzen sollte, schaute kurz herein und dann ging es eigentlich schon los. Der Pfleger schob mein Bett, ich ging zu Fuß. Nach einer Fahrt im Aufzug stand ich im Warteraum des OPs. Ich wurde auf den OP-Wagen gelegt, bekam eine warme Decke aufgelegt und schon lag ich wieder im Raum mit der weißen Riesenuhr und mir wurde ein Zugang gelegt. Diesmal klappte das tatsächlich auf Anhieb. Der zuständige Arzt – Info am Rande: ein Wiedersehen mit dem netten Arzt, der nie ohne Jeanshose unterwegs ist aus dem Aufwachzimmer nach der Brust-OP – witzelte noch, dass er der „Ober-Stecher“ sei. Dann kam schon der Narkosearzt und schwupps! war ich im Narkosehimmel. Ich erwachte mit dem exklusiven Zugang zu einer 20 wöchigen Chemotherapie: Meinem Port.

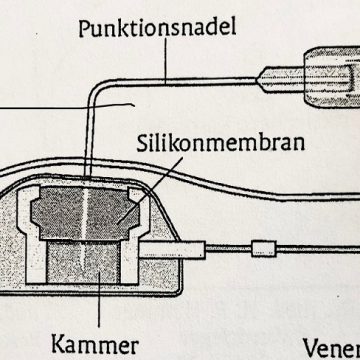

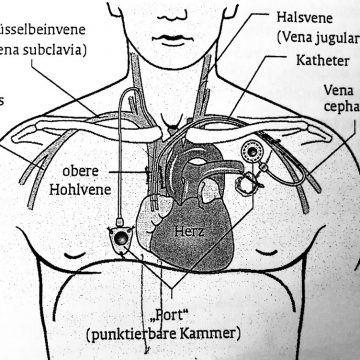

Portkatheter oder –system: Zur Vermeidung von Entzündungen oder Verhärtungen der Venen an den Armen wird für die Dauer von mindestens einem Jahr eine Kammer, die mit einer Silikonmembran verschlossen ist, im oberen Brustbereich implantiert. Daran angeschlossen ist ein Schlauch, der in einer Vene liegt. Durch das Anstechen der Kammer mit einer sehr dünnen Kanüle ist ein direkter Zugang zum Blutkreislauf hergestellt und die Chemo- oder andere Medikamente können zugeführt oder auch Blut abgenommen werden.

Wieder erwacht und mein Ziel vor Augen…

Nachdem ich fast den ganzen Tag über geschlafen hatte, wurde ich am späteren Nachmittag wach. Nach einem Probelauf unter Aufsicht durfte ich das schicke Krankenhaus-VIP-Hemdchen gegen meine eigenen Klamotten eintauschen. Ich ließ mir einen Milchkaffee bringen und fühlte mich erstaunlich gut. Die Stelle, an der der Port sich befand, schmerzte wie eine Art Muskelkater (Wie manche Patientin oder mancher Patient am Tag nach der Operation die erste Chemoinfusion durch ihn hindurchlaufen lassen können, ist mir ein Rätsel…). Aber zum ersten Mal nach vielen Tagen war ich wieder richtig ausgeschlafen. Ich textete mit vielen Leuten, las in einem Krebs-Erfahrungsbericht und fühlte mich herrlich erfrischt.

Etwa später hatte ich einen kurzen Kreislaufabsturz. Schön, so ein Krankenhausbadezimmer mal aus der Liegeposition betrachten zu können… Aber der Vitalcheck kurz danach war zufriedenstellend. Kein Fieber, Blutdruck gut und angesichts meines Pulses fragte sie mich doch glatt, ob ich Sportlerin sei. Das geht einer auf der rechten Brustseite noch immer und auf der linken Seite seit ein paar Stunden frisch vernarbten Patientin natürlich runter wie Öl.

Der Kracher war das Abendessen, das mir nach einem Tag komplett ohne Essen serviert wurde. Ein Teller Lauchsuppe, der stark tütensuppenartig und ungewürzt schmeckte und einen Jogurt. Als Einlage habe ich noch einen Apfel aus dem Obstkorb auf dem Flur hineingeschmuggelt, sonst wäre das wahrlich ein Trauerspiel gewesen. Der Göttergatte schickte ein Foto von Pizzabaguettes, auf das ich neidisch blickte, wenngleich ich ja schon sehr lange konsequente Low-Carberin bin.

Die Kombination aus allem, was ich heute erlebt, gesehen, gedacht, gelesen und gefühlt hatte, hatte meinen Kopf vom Depri-Nebel der letzten Tage befreit. Das, was mir noch am gestrigen und sogar heutigen Tag als schwarzes Loch erschienen war, sah ich jetzt als Chance für mich. Ich wollte durch die Chemotherapie!

Das Leben bot so viel: herrliches Winterwetter, leckeres Essen, gute Bücher, lange Radtouren, große Milchkaffees, kuschelige Momente mit dem Göttergatten, schöne Urlaubsziele, stundenlanges Quatschen mir einer Freundin, lautes Kinderlachen, 300g –Schokoladentafeln (am liebsten lila verpackt und mit dreieckigen großen Stücken) und noch so viel mehr. Ich hatte die Möglichkeit, durch die Chemotherapie aktiv etwas dafür tun zu können, ein langes, ein gesundes, ein konfetttibuntes, ein pralles Leben zu haben.

Vier Tage nach der Operation lief dann die erste Chemo-Infusion durch meinen Port. Ich war bereit, wenn es sein musste, durch den tiefsten Dreck zu waten, um alles für die 10% Rückfallrisiko zu geben!