Annette fragt… Maren Kiera-Nöllen

Ein ewiger Kampf, ein steter Krieg – Krebsmetaphern auf der Spur

In der Ukraine fahren Panzer, explodieren Bomben, stehen Männer an der Front. Dort wird gekämpft, dort wird gestorben, dort herrscht Krieg. Ein paar Tausend Kilometer davon entfernt sagt man mir, wie stark ich im Kampf gegen den Krebs doch war und beglückwünscht mich zu meinem Sieg. Irgendwie gruselig, oder? In diesem Blogtext durchleuchte ich die kriegerisch-kämpferische Wortwahl in Bezug auf eine Krebserkrankung und stelle ein paar friedlichere Alternativen vor.

Warum dieser Text?

In einem anderen Blogtext hab ich mir mal meine Gedanken zu Sprüchen, Ratschlägen und Verhaltensweisen, denen wir Krebslerinnen und Krebslern immer wieder begegnen. Schon damals hatte ich das Gefühl, dass die martialisch anmutenden Sprüche es durchaus wert sind, noch einmal in einem eigenen Text aufgegriffen zu werden.

Anders als auf Instagram oder in einem Zeitschriftenartikel ist meine Zeichenzahl hier auf meinem Blog glücklicherweise nicht begrenzt. Diese Möglichkeit nutze ich, um dem Thema hier viel Raum zu geben. Meiner Meinung nach hat es diesen absolut verdient. Denn ich bin immer wieder überrascht davon, wie selbstverständlich Leute doch vom Kämpfen, vom Überleben und vom Siegen sprechen, wenn es um den Krebs geht. Deshalb bereite ich diese Floskeln hier nun tiefergehender und sorgfältiger auf, als in meinem anderen Text. Ich hoffe, dass es mir dadurch gelingt, Außenstehende für einen etwas bewussteren Umgang mit solchen Floskeln zu sensibilisieren.

Geistig habe ich diesen Text schon öfters geschrieben. Schlussendlich haben dann aber ein Instagram-Post der lieben Kendra (@kendrazwiefka) sowie ihr Podcastinterview mit Marc Chapoutier (@knochen_marc) mir den letzten Impuls zum Schreiben gegeben. Darin unterhalten sich die Zwei ausgehend von ihren eigenen Krebserfahrungen über dies und das und den Perspektivenwechsel nach und durch eine Krebserkrankung. Dabei geht es auch um den Begriff des „Krebskampfes“.

Nehmt euch doch nach der Lektüre meines Textes noch ein wenig Zeit und hört mal in Gespräch von Kendra und Marc hinein. Es lohnt sich!

Krebs und Kampf in der politischen, medizinischen und kommerziellen Welt

Den Ursprung fand die Krebs-Kampf-Verbindung wohl 1971, als der US-Präsident Richard Nixon die Kampagne „War on Cancer“ startete und damit das Ziel, innerhalb von 25 Jahren ein Heilmittel gegen Krebs zu finden, postulierte. Diese Begrifflichkeit hält sich seither unter (amerikanischen) Politikern. So veröffentlichte Barack Obama im Oktober 2008 eine Erklärung, in der meinte:

„Jetzt ist es an der Zeit, uns zu verpflichten, Krieg gegen Krebs zu führen, so aggressiv wie der Krieg, den Krebs gegen uns führt“. (https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-senator-barack-obama-breast-cancer-awareness-month ).”

Auch im europäischen Sprachgebraucht ist die Kriegsmetaphorik Standard, wenn es um den Krebs geht. So präsentierte Ursula van der Leyen im Februar 2020 im Europäischen Parlament ein kämpferisches Ziel:

„Wir haben den Kampf gegen den Krebs zu einer Priorität (..) erklärt (…). Deshalb werden wir uns für Prävention, frühzeitige Diagnose und gleichberechtigten Zugang zur Krebsversorgung einsetzen, damit wir diesen Kampf gewinnen.“ (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_702ttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_702)

Das Vokabular in Fernsehen, Radio und Co. ist martialisch durchsetzt und einer Umfrage von 2010 zufolge verwenden auch zwei Drittel der Onkologinnen und Onkologen solche Methapern, wenn sie mit ihren Patientinnen und Patienten über deren Diagnose sprechen (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10926488.2018.1549835).

Institutionen, die auf Krebshilfe fokussiert sind, bedienen sich ebenfalls oft solcher Worte. So finden sich auf der Homepage eines Krebszentrums in Texas (https://makingcancerhistory.com/home/gallery.html) Fotos von Krebspatientinnen und -patienten neben Sätzen wie „Krebs, du kriegst mich nicht!“ oder „Ich werde dich zermalmen, Krebs“. Damit sollen andere Erkrankte wohl für ihre Therapien motiviert werden. Auch der Slogan der niederländischen Krebsgesellschaft lautet ganz kriegerisch „Teegen kanker. Voor het leven – Liebe das Leben. Bekämpfe den Krebs“.

In der Krebs-Shopping-Welt findet man T-Shirts, Tassen und sonstige Artikel, auf denen inflationär oft Kriegsvokabular aufgedruckt ist. Die Gratulation zur letzten Chemo, eine Aufmunterung für zwischendurch oder die Motivation für die nächste Therapieetappe steht demnach wohl zwangsläufig mit „Fight“, „Beat“ oder „Warrior“ in Verbindung.

„Cancerfighter“ und „Fuck Cancer“ beherrschen die sozialen Medien

Die Googlesuche „Krebs Kampf“ ergibt 6.710.000 Treffer, bei „Cancer Fight“ sind es sogar unfassbare 5.120.000.000. Auch viele Instaaccounts oder Krebsblogs beinhalten Wörter wie „fight“, „warrior“, in ihrem Titel. Aggressive Hasthags wie #fuckcancer, #cancersucks oder #staystrong sind unter Posts mit krebsigem Inhalt häufig zu finden. Es scheint also definitiv vielen Leuten zu helfen, wenn sie sie mit harten Attitüden auftreten und beispielsweise davon sprechen, dass sie „dem Krebs in den Arsch treten“.

Wie aus vielen Posts und Blogtexten hervorgeht, hat diese Kampfmethaporik für viele Betroffene durchaus eine positive Wirkung. So schreibt etwa Rhea (@pink_is_my_new_color):

„Für mich war die Kämpferin oder auch die Kriegerin das passende Mindset, um mich für diese Etappe zu rüsten. (…) [So konnte ich] mir selbst eine Geschichte darüber erzählen, wie ich mit Angst, Zuversicht, Mut, Verletzung, Schmerz und Wachstum klarkomme. (…). Kriegerinsein hat mich sehr nah bei mir sein lassen“.

Julia Gebehrt, die hier bei den Kurvenkratzern ihren Blog „Julie vs. Bill“ hat, formuliert in einem Text eine eindeutige Bitte:

„Nennt mich Kämpferin, Kriegerin, Amazone, denn scheiße ja, ich bin eine!!! Und ich bin verdammt stolz drauf.“ ((https://www.influcancer.com/blog/gegen-den-krebs-kaempfen/).

An dieser Stelle sei unbedingt gesagt: Es steht mir nicht zu, darüber urteilen und dieser Text hier soll auch keine Verurteilung und keine Abrechnung sein! Wenn andere Krebserkrankte sich in ihrem Empfinden in einem „starken Kampf“ gegen einen „harten Gegner“ befinden, dann akzeptiere ich das natürlich. Wenn sie so ihre Motivation zum Handeln, einen Ansporn zum Durchhalten und genug Kraft zum Weitermachen finden, ist das für sie bestimmt der richtige Denkansatz. Und wenn sie sich von Leuten zu „Siegerinnen/Siegern” oder auch Überlebenden” stilisieren lassen möchten, dann gönne ich ihnen das von Herzen.

Ich selbst fand diesen negativ-dringlichen Ton allerdings von Anfang an befremdlich. Wie Paula (@paulinapaulette) „bleibt mir der morgendliche Schluck Kaffee im Halse stecken und innerlich baut sich ein Widerstand auf, wenn ich diese Worte im Zusammenhang mit der Erkrankung [höre].” Für mich war meine Krebserkrankung kein steter Kampf ohne Pause, ich stand nicht an der Front und hatte keine Waffe in der Hand. Schon in einem meiner ersten Blogtexte (https://www.influcancer.com/blog/gluecksmomente-auf-meiner-krebsreise/) beschrieb ich die Zeit meiner Krankheit als eine Reise mit Höhen und Tiefen, mit Rückschlägen, mit Heulanfällen, dem Gefühl von Ausweglosigkeit, Müdigkeit, Fremdsteuerung und Schwäche, aber durchaus auch mit schönen Momenten und positiven Effekten.

Ich stimme voll und ganz dem Post einer Betroffenen namens Sandra auf Facebook zu, den ich in der aktuellen Ausgabe eines Brustkrebsmagazins las:

„Ich lehne diese Kampfmethaphorik ab. Vielmehr empfinde ich, dass ich den Krebs und seine Behandlung ertrage. Ich halte aus und dulde.[…] Dieses Chamäleon der Krankheiten fordert mich und fordert mich heraus. Ich agiere und reagiere indem ich annehme, akzeptiere und mitarbeite bei der Behandlung.“ (Mamma Mia!, Ausgabe 2/2022, S. 43)

Was sagt die Forschung dazu?

„I’m going to kill you. Every day, I’m going to kill you, and then I’m going to bring you back to life. We’re going to hit you with chemo, and then hit you again, and hit you again. You’re not going to be able to walk. We’re practically going to have to teach you to walk again after we’re done.”

So wurde Lance Armstrong von seinen Ärzten auf seine Chemotherapie eingestimmt („Tour des Lebens – Ich besiegte den Krebs und gewann die Tour de France.“).

Andrea Heidrich, Kurvenkratzer-Bloggerin wie ich, zitiert in einem Text, in dem sie sich mit der Kampf-Krebs-Thematik auseinandersetzt, ihren Chirurgen mit den Worten

„Sie sind eine starke Frau. Und wir haben eine Menge Waffen, aus denen wir jetzt eine Phalanx bauen.“ (https://www.influcancer.com/blog/ist-krebs-ein-kampf, ebenfalls erschienen in der Ausgabe 2/2022 von Mamma Mia!)

Barack Obama schickte John McCain, den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten und amerikanischen Senator, angesichts dessen Hirntumordiagnose vie Twitter die Kampfansage: „John Mc Caine is an American hero and one of the bravest fighters I’ve ever known. Cancer doesn’t know what it’s up against. Give it hell, John”

Mir stellen sich angesichts dieser gruselig-aggressiven Wortwahl sämtliche Nackenhaare auf und ich bekomme Angst. Das mag aber nicht allen Betroffenen so gehen. So haben die US-Palliativmediziner Garry Reisfeld und George Wilson herausgefunden, dass Kampfmethapern für viele Patientinnen und Patienten durchaus stärkend sind (https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2004.03.136).

Kann man den Krebs wirklich bekämpfen oder ist das ein Trugschluss?

Es scheint schon fast ein Reflex zu sein, eine Betroffene oder einen Betroffenen zum Kampf gegen den Krebs aufzufordern und ihr oder ihm den Tipp „Sei stark!“ zu geben. Bedeutet das also, dass wir Krebslerinnen und Krebsler unsere Genesung selbst im Griff haben? Dass wir wie Soldatinnen und Soldaten immer tapfer sein und jegliches Leiden kommentarlos hinnehmen sollen? Dass wir uns nur ausreichend anstrengend und quälen müssen? Dass wir uns keine schwachen Momente erlauben dürfen? Und dass – wenn wir all dies brav befolgen – alles gut ist und wir wieder gesund werden? Bedeutet das dann aber im konsequenten Umkehrschluss nicht auch, dass Menschen, die an ihrem Krebs sterben, zu wenig gekämpft, zu wenig auf sich genommen haben? Waren sie also schlichtweg zu schwach, um zu gewinnen?

Mir dreht sich der Magen angesichts dieser schimpfenden, mit Hass erfüllten, aggressionsgeladenen Wörtern, Sätzen und Bildern, mit und in denen von einer Krebserkrankung gesprochen wird! Ganz ehrlich: Die Tatsache, von einem Tag auf den anderen mit der Diagnose konfrontiert zu sein, hat mich zu einem weinerlichen, zittrigen, ängstlichen und – ja! – sehr schwachen Wesen gemacht. Ich verlor die Kontrolle über mein eigenes Leben, gelangte ganz schnell in ein Fahrwasser von Arztbesuchen, Operationen und Therapien. Irgendwann war ich psychisch und körperlich schwach, müde und ausgelaugt. Wie sollte ich da bitteschön Stärke, Tapferkeit oder Kampfeswillen an den Tag legen?

Ich empfand es als oftmals als Druck, während meiner Chemotherapie unbedingt „stark“ sein zu müssen. Ich bin mir sicher, dass jede Patientin und jeder Patient im Laufe seiner Akuttherapie und nicht zuletzt im metastasierten oder palliativen Stadium einfach nur noch müde, ausgelaugt und erschöpft ist. Das sind ja allesamt nicht gerade die Topeigenschaften einer starken Kämpferin oder eines starken Kämpfers und lassen dann möglicherweise ein bitteres Gefühl von Stress oder auch Unzulänglichkeit aufkommen, wenn man sich selbst so wahrnimmt.

Ich fügte mich der Tatsache des Krebses ziemlich schnell. Die Frage nach der Schuld konnte und kann ich für mich problemlos unbeantwortet stehen lassen. Ich bin mir hunderprozentig sicher, dass der mistige Krebs in den allerallermeisten Fällen völlig willkürlich, zufällig oder einer dummen Laune des Universums zufolge über eine Frau oder einen Mann kommt. Plagen sich Leute aber damit herum, so können Begrifflichkeiten vom „verlorenen Kampf“ ihr sowieso schon vorhandenes schlechtes Gewissen sicherlich noch befeuern. Denn möglicherweise schlussfolgern sie, dass sie ihrer Bestrafung aufgrund eines falschen Lebenswandels sowieso nicht entkommen zu können. Ein verwirrender Gedankenwust!

Mich macht die Vorstellung, gegen die Krankheit zu kämpfen, die in mir steckt, sehr traurig. Der Krebs als Feind in mir? Kämpfen wir Betroffene also eigentlich gegen uns selbst? Ein mich ängstigender und lähmender Gedanke. Vielmehr akzeptierte ich zum Zeitpunkt meiner Diagnose die Tatsache, dass da Krebszellen in mir waren und akzeptiere ich heute ganz realistisch, dass da vielleicht noch Krebszellen in mir sind.

Eigentlich ist es doch auch ein recht anmaßender Gedanke, dass wir Krebslerinnen und Krebsler gegen unsere Krankheit kämpfen und diese tatsächlich besiegen können, oder? Das Wachstum von Tumorzellen kann doch wahrlich nicht aus eigenem Willen verhindert werden. Dazu ist die Medizin nötig. Und selbst nach erfolgreich abgeschlossener Akuttherapie kann ein Rezidiv auftauchen, kann es zu einer Neuerkrankung kommen. Wir Krebskranke können also – ganz konsequent und realistisch zu Ende gedacht – nicht als „Überlebende” oder „Survivor” bezeichnet werden. Schließlich handelt es sich bei unserer Heilung (leider) immer nur um eine Momentaufnahme. Ich halte es da lieber mit der etwas flapsigen Formulierung „Diesmal ist es gut gegangen.” Und schiebe dann – man will das Schicksal ja nicht erzürnen – gleich hinterher „Und so soll es bitteschön auch bleiben.”

Aber leider, leider kann die Medizin ja auch an ihre Grenzen kommen, kann Patientinnen und Patienten im fortgeschrittenen Stadium nicht mehr ausreichend geholfen werden. Grausam, wenn diese dann in ihrem Bild der aktiven Kämpferin und des aktiven Kämpfers feststecken. Denn dann führt die Sache zu einem absurden und traurigen Schluss: Sie haben demnach zu wenig intensiv, mit zu wenig Willen gekämpft und sind nun Verliererin oder Verlierer. Himmelhilf, welch grausames Bild!

Logo, ich bin mir sicher, dass jede Patientin und jeder Patient gewillt ist, eigene Kräfte für die Therapien zu mobilisieren. Aber schlussendlich ist man in vielen Bereichen machtlos und muss an bestimmten Punkten im Krankheitsverlauf Dinge geschehen lassen und ist zum Hinnehmen verdammt. Martialische Durchhalteparolen wie „Sei tapfer!“ werden dann zur zusätzlichen Belastung.

Hat jemand das palliative Stadium erreicht, so sollte es ihr oder ihm vorbehaltlos erlaubt sein, sich seinem seelischen Leid hinzugeben, zu weinen, sich zu betrauern, von seinem Leben und den Menschen darin Abschied zu nehmen anstatt einen Kampf zu führen, der schlussendlich schon entschieden ist. Spätestens jetzt sollen und dürfen sie doch ihre Waffen niederlegen, die Boxhandschuhe ausziehen und sich einfach ihrem Schicksal ergeben, oder?

Wie Hilde Schulte, Ehrenvorsitzende der „Frauenselbsthilfe Krebs“ bin ich überzeugt davon, dass es hilfreicher ist, seinem Krebs weniger kämpferisch gegenüberzutreten:

Susanne Reinker, bringt in ihrem Ratgeber „Kopf hoch, Brust raus” (den es unter https://kopf-hoch-brust-raus.de/ ausschnittsweise zum Sofortdownload sowie kostenlos als Hörfassung gibt.) exakt auf den Punkt, was mich an der Krebs-Kampf-Kombi stört:

„Das lässt (…) den geballten Kriegshorror (…) in den Köpfen aufmarschieren. Kampf, das klingt nach Erschöpfung, nach Verlusten, nach gewonnen Schlachten und dennoch verlorenen Kriegen. Kampf, das läuft hinaus auf „Kampf bis aufs Messer“, entscheidende Schlacht“, „Sieg oder Niederlage“. Auf „Leben und Tod“, genau.“

Wie Susanne, wie Markus Günther (in einem tollen FAZ-Artikel https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/der-richtige-umgang-mit-krebskranken-im-endstadium-15266490.html?printPagedArticle=true#pageIndex_3) und wie viele andere Autorinnen und Autoren plädiere auch ich deshalb unbedingt für eine andere Methaphorik am Krankenbett!

Liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht hast auch du schon einmal eine an Krebs erkrankte Person zum Kampf gegen den Krebsfeind aufgefordert, ihr oder ihm Stärke attestiert oder dein Beileid bekundet, indem du vom „verlorenen Kampf“ gesprochen hast. Bitte, bitte, fühl dich durch meinen Text deswegen nicht angegriffen oder hab ein schlechtes Gewissen! Ich bin mir sicher, dass dies alles aus gutem Willen geschah! Ich weiß, dass Nicht-Krebslerinnen und Krebsler damit eigentlich helfen wollen, dass sie Trost spenden möchten. Allerdings ist oft genau das Gegenteil der Fall: Es vergrößert den Kummer und verschlimmert das Leid von uns Betroffenen.

Ich stelle nun ein paar friedlichere Alternativen vor, mit denen man – meiner Meinung nach – durchaus die Dramatik einer Krebserkrankung beschreiben und Betroffenen dennoch etwas friedlicher begegnen kann. Vielleicht schaffe ich es dadurch, euch fleißige Blogleserinnen und -leser dazu anzuregen, eure Worte und Sätze zukünftig etwas bewusster zu wählen oder vielleicht manches ganz aus eurem Vokabular zu streichen, wenn es um die Kommunikation mit Krebspatientinnen und -patienten geht?

- Wie wäre es denn beispielsweise mit dem Bild der „Reise“, das mir selbst so gut gefällt und dass ich selbst in meinen Blogtexten immer wieder verwende? Der Tumor kann dann vielleicht die Stelle markieren, an der es von der geradlinigen Autobahn auf Straßen mit Schlaglöchern geht und man sich vielleicht sogar verirrt oder in einer Sackgasse landet?

- Warum kann der Krebs nicht ein „Berg” sein, quasi deine persönliche Zugspitze, den man zu bezwingen versucht?

- Lance Armstrong verglich ihn – Wie könnte es auch anders sein?- natürlich mit der „Tour de France“: „Ich hatte eine Lücke im Feld entdeckt und wollte dem Krebs davonfahren. Ich strampelte mir die Beine aus dem Leib, so wie ich es tat, um andere beim Rennen abzuhängen.”. Radelst du selbst gern? Dann könnte diese Alternative doch ganz gut passen.

- Vielleicht kannst du dich, liebe Leserin oder lieber Leser, auch mit dem Bild vom „wilden Tier“ anfreunden, das in einem dunklen Wald haust? Hilde Schulte, die Ehrenvorsitzende der „Frauenselbsthilfe nach Krebs” kreierte dieses Bild für sich. Sie begegnete ihrer Krankheit zunächst in Schockstarre und mit viel Abstand. Nach und nach kam sie diesem wilden Tier aber näher, arrangierte sich mit ihn. Es wurde schließlich ein Teil ihres Lebens. Sie kann es „sogar streicheln und es tut [ihr] gut.“ (https://www.gesundheitsinformation.de/kampf-sieg-niederlage.html)

- Der Slogan auf einem Buusenkollektiv-Shirt – „Breathe, darling, ist just a chapter“ – ließ ihn mir das Bild vom Krebs als „Kapitel“ entstehen. Im Optimalfall ist er ja ein (ungebetener) Gast, der nur für eine begrenzte Zeit in deinem Leben Raum einnimmt und dann von einem anderen Kapitel abgelöst wird. (https://www.dasbuusenkollektiv.de)

- Ein Buusenkollektiv-Hoodie brachte mich auf die Idee, den Krebs als „Sturm“ zu bezeichnen. Im schlimmsten Fall gleicht dieser einem Tornado, der durchaus viel zerstört – körperlich, seelisch, privat. Vielleicht legt er sich aber mit der Zeit und wird zu einer leichten Brise oder gar einem milden Frühlingswind, der nicht komplett geleugnet werden kann aber durchaus erträglich ist.

- Für mich war meine Krebsdiagnose eine „Herausforderung“, der ich mich stellte. So nannte ich auch meinen Blog. Dieser Begriff leugnet meiner Ansicht nach keineswegs die damit verbundene Anstrengung, hat aber nicht zwangsläufig den negativ-tödlichen Beigeschmack. Möglicherweise ist das auch eine alternative Metapher für dich?

Aus meiner Sicht leugnet keine dieser friedlichen Wort-Alternativen die Härte, die Bedrohlichkeit, die Bedrohung einer Krebserkrankung. Dennoch ist jedes davon weitaus friedlicher, weitaus menschlicher, weitaus leiser, weitaus sanfter, ja ein Stückweit auch positiver als sämtliche „Kampf-Fighter-Stärke-Survivor“-Gedanken. Denn in jeder dieser Metaphern steckt zusätzlich auch ein Stück Hoffnung, ein Stück Helligkeit, ein Stück Normalität, ein Stück Leben. Denn – wie wir Kreblserinnen und Kreblser wissen – auch alles das gehört zu einem Leben mit Krebs.

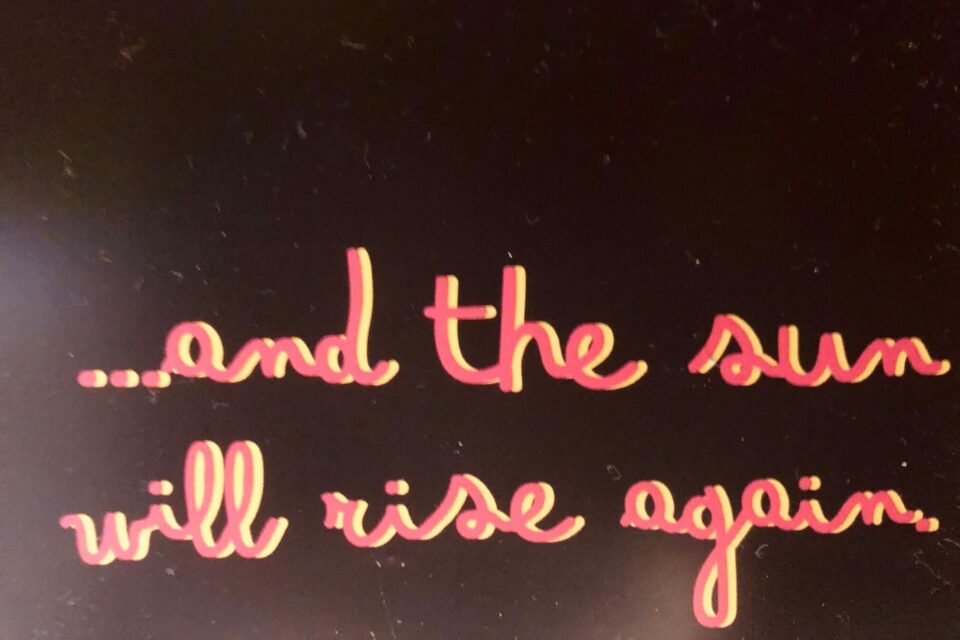

An Krebs erkrankt zu sein, ist kein lauter, gewaltsamer Kampf von vorne bis hinten. Es gibt durchaus auch Momente der Entspannung, der Ruhe und sogar des Glücks. Ganz bestimmt kann jede und jeder Krebsbetroffene, die oder der diese Zeilen hier liest, mir zustimmen, wenn ich sage, dass an Tagen ohne Therapien oder Arzttermine, nach Momenten der absoluten Hilflosigkeit, nach Nächten voller Angst und sonstigen krebsig-miesen Launen und Zuständen immer wieder die Sonne aufgeht, einen wärmt, einem gut tut, einem Zuversicht vermittelt.

Was wünsche ich mir?

Ob du, liebe Betroffene oder lieber Betroffener, das Wort „Kampf“ im Zusammenhang mit dem Krebs nun magst oder nicht, ob du es für dich in Anspruch nimmst oder nicht, ob du dich selbst als „Kämpfer“ oder „Kämpferin“ siehst, bleibt logischerweise dir selbst überlassen.

Alles, was hilft, um mit deiner eigenen Krebsdiagnose umzugehen und im besten Fall Heilung zu finden, ist erlaubt und ich respektiere das. Kämpfe, besteige deinen Berg oder überspringe Hürden. Aber: Bitte bleib in dem Bild, was für dich passt! Die liebe Rhea (@pink_is_my_new-colour) hat das in einem Post zum Kämpferthema so schön beschrieben:

„Es ist egal, ob du „der gechillte Buddah, die Amazone oder die Kriegerin bist, […]), ziemlich wichtig ist: bei|dir] zu bleiben und nicht zu glauben, das sein zu müssen“, [was Nicht-Krebslerinnen und -Krebsler von dir erwarten]“.

In Bezug auf die Medien wünsche mir eine etwas sensiblere und weitaus friedlichere Wortwahl, wenn es um den Krebs geht. Susanne Reinker richtet in einem extra Kapitel ihres Ratgebers einen „dringenden Appell an alle Medizinjournalisten, Gesellschaftsreporter und Nachrufschreber!“ den ich als ehemalige Schülerin einer Geschwister-Scholl-Schule nur unterschreiben. Sie wünscht sich, dass diese den „freiwilligen Verzicht auf (ihre) geliebte Kriegsmethaphorik“ wagen. Sie rät ihnen:

„Hört einfach auf mit dem ganzen Kampf-Krampf. Sprecht und schreibt lieber vom Widerstand. Der kann sich nämlich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen, ohne dass es irgendwann zwingend zu Sieg oder Niederlage kommen muss.“

Von Nicht-Betroffenen wünsche ich mir, dass ihr die Kampfmethapher lieber vermeidet, wenn ihr mit uns Krebslerinnen und Krebslern sprecht. Ihr könnt euch damit ganz tief in die Nesseln setzen und eine Krebserkrankte oder einen Krebserkrankten damit auf dem falschen Fuß erwischen oder sie oder ihn damit auch richtig reffen und verletzen.

Und wenn ihr dennoch beim Bild des Kämpfens bleiben wollt, dann nehmt doch bitte auf jeden Fall einen Perspektivenwechsel vor, wie ihn die liebe Paula (@paulinapaulette_) in einem Post vorschlägt: Wir Kreblserinnen und Krebsler kämpfen nicht gegen den Krebs, sondern wir kämpfen für etwas:

„Für ein selbstbestimmtes Leben trotz Krankheit. Für Wahrnehmung. Für Verständnis. Für Lebensqualität, für die Liebe und für die Zeit. Für schöne Alltagsmomente, an denen wir uns

aufladen, für Erinnerungen- unsere und die unserer Familien. Für gute Versorgung, Gerechtigkeit und Sichtbarkeit. Für uns und für die Liebe zu euch. Wir kämpfen an so vielen Fronten, aber niemals gegen den Krebs.”

Wenn es darum geht, in Nachrufen, Traueranzeigen oder auf Kondolenzkarten darüber zu schreiben, dass eine Person ihrer Krebserkrankung erlegen ist, dann wünsche ich mir von professionellen Schreiberlingen genauso wie von Privatmenschen, dass bitte auf Floskeln wie „Den Kampf verloren“ oder „Die Krankheit war stärker“ verzichtet wird.

Diese Menschen waren nicht schwach, sie haben keinen Kampf verloren. Nein! Diese Menschen haben das Menschenmögliche versucht, haben Anstrengungen unternommen. Sie hatten angesichts eines mistigen Krankheitsverlaufes oder einer doofen Fügung des Schicksals keine Chance und scheiterten am Unmöglichen.

Für mich persönlich wünsche ich mir, dass ihr mich einfach als Annette wahrnehmt! Ich bin keine Kämpferin, bin weder besonders stark, noch besonders mutig, noch besonders siegesgewiss. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der völlig unvorbereitet vor einer existenziellen Krise in seinem Leben stand. Ich versuchte, diese Herausforderung zu meistern und versuche noch immer mit deren Folgen klarzukommen. Dazu gehören Fehler, dazu gehören Rückschläge, dazu gehören Momente der Kapitulation. Dazu gehört aber auch ganz viel Schönes, Positives, Lebenswertes.

Ich freue mich, wenn ihr mich noch lange auf meinem menschlichen Weg begleitet und meine Blogtexte lest!